Enisa, 12, Kosovo

„I’m save here“

Die Porträtserie „Where are we going“ von Manfred Lilkendey begegnete mir im Internet – wherearewegoing.net –, kurz nachdem ich einen Bericht über das Rote Kreuz gelesen oder gesehen hatte, in dem es um die ungeheure Flut der Kleiderspenden aus Deutschland ging.

Alisa, 7

Die Deutschen spenden wie die Weltmeister aus ihren überquellenden Kleiderschränken. Leider, so der Tenor des Berichts, werden oft verschlissene Kleider abgegeben und auch solche, die diejenigen, die sie tragen sofort als aus der Zeit gefallen stigmatisieren.

Hier bin ich in Sicherheit

in seinem Fotoprojekt „Where are we going“ geht es Martin Lilkendey nicht um Kleidung, sondern um Menschen. Der Fotograf, Autor und Filmer porträtiert Flüchtlinge in einem Wohnheim in der Kölner Herkulesstraße.

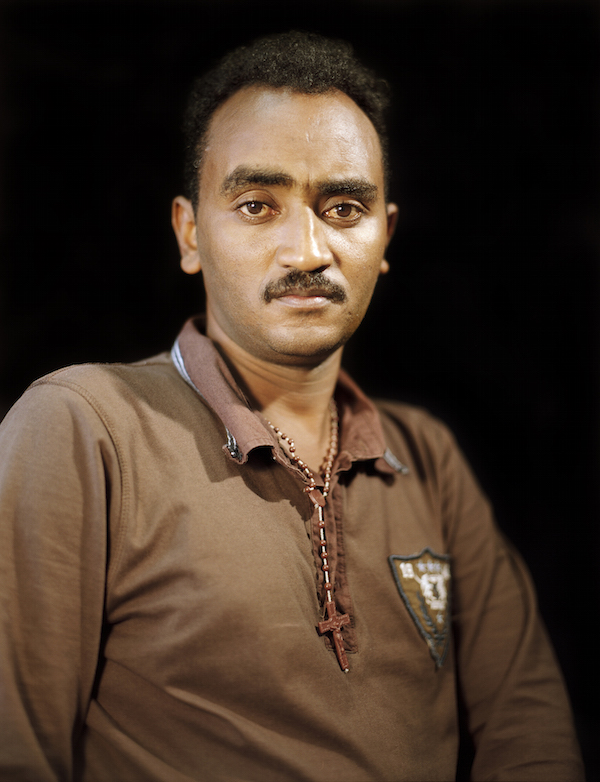

Anselny, 26. Guinea

„I’m a professional acrobat“

Mit kurzen Statements stellen sich einige von ihnen uns vor. „Hier bin ich in Sicherheit“, sagt uns etwa der 12-jährige Enisa aus dem Kosovo. Wer Lilkendeys Fotoporträts anschaut, begegnet Menschen, die mit Würde und klarem Ausdruck in seine Kamera blicken.

Osarumwense, 30, Nigeria

Von Mensch zu Mensch schaut man ihnen ins Auge. Und – um zurückzukommen auf das Thema der Kleiderspenden: Diese Menschen, die uns da anschauen, haben sich für das Foto nicht fein gemacht, aber sie haben sicher eine Auswahl getroffen aus dem Wenigen, was sie haben. Wer auf ihre Kleidung achtet, sieht sofort, wie Looks sich global gleichen, aber auch, dass Stil nichts damit zu tun hat, regelmäßig und ausgiebig shoppen gehen zu können. Auch die Auswahl ihrer Kleidung ist Ausdruck der inneren Stärke und Haltung, die sie ausstrahlen. Diese Fotos sind ein ganz anderes Erlebnis als das, was die Medien so häufig vermitteln. Fast immer sind hier Flüchtlinge auf Fotos oder in Fernsehberichten Gruppen oder Massen von Fremden, die auf die Kamera und damit auf den Betrachter zulaufen und Angst machen.

Martin Lilkendey hat schon vieles in seinem Leben gemacht. 2002 beendete er sein Kunst- und Philosophiestudium an der Uni/GHS Siegen, Schwerpunkte: Zeichnung, Malerei, Foto, Video, Ästhetik. Er arbeitete als Studienrat, hat ein eigenes Trip-Hop-Album, „Changes“, (independent limited release) produziert und war neben vielem anderen auch Producer bei VIVA. Heute ist er Akademischer Rat für künstlerische Praxis und Didaktik am Institut für Kunstwissenschaft der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz. Zurzeit beschäftigt ihn besonders sein Fotoprojekt wherearewegoing.net.

Martin Lilkendey, Sie stören sich schon an dem Begriff Flüchtling?

Ja, weil er so negativ besetzt ist. Für mich sind Flüchtlinge einfach Menschen, die in der unerträglichen Situation sind, fliehen zu müssen. Der Begriff Flüchtling verschlimmert ihre Situation noch, denn er bezeichnet den Fremden schlechthin, den Heimatlosen, den Obdachlosen. Der ‚Flüchtling‘ ist nicht wie man selbst. Er gehört nicht zu uns. Er gehört eigentlich nirgendwo hin. Dem möchte ich etwas entgegensetzen.

Was gab den Anstoß zu Ihrem Projekt „Where are we going“?

Ich kann nicht sagen, dass es einen konkreten Grund gab. Manchmal wacht man halt morgens auf und hat eine Idee. Natürlich ist das Flüchtlingsthema momentan ungeheuer aktuell. Und sicher hat mein Entschluss, Menschen zu porträtieren, die sich in ihrer Not auf den beschwerlichen Weg machen, durch die ständige Präsenz in den Medien etwas mit zu meiner Idee beigetragen. Als Porträtfotograf liegt es natürlich auch nahe, dann diese Individualporträts zu machen.

Es gibt keine Flüchtlingsgeschichte in Ihrer Familie?

Nicht wirklich. Mein Opa ist in die USA ausgewandert, kam da nicht klar und ist dann quasi als Flüchtling wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Aber das ist doch eine andere Situation.

Der Kontakt zu dem Wohnheim in der Kölner Herkulesstraße wurde Ihnen vom Roten Kreuz hergestellt?

Ja, und der Flüchtlingsrat in Köln hat mich unterstützt. Alle waren sehr hilfreich und von meiner Idee angetan. Über die Mitarbeiter wurde auch der Kontakt zu den Menschen im Wohnheim vermittelt, sie haben gefragt, wer von den Bewohner mitmachen wollte.

Und wie war die Resonanz?

Fast alle haben mitgemacht.

Wie können wir uns die Produktion vorstellen?

Ich habe mein Studio in einem Container aufgebaut. Es braucht ja nicht viel: einen schwarzen Hintergrund, etwas Licht und meine Kamera, eine Pentax 67, eine Spiegelreflex-Mittelformatkamera, und einen Stuhl, auf dem sie sich zum Fotografieren setzten konnten. Ich hatte noch einen Tisch, an dem ich vor dem Fotografieren mit den Menschen sprechen, etwas über sie erfahren und ihnen das Projekt erklären konnte.

Haben Sie sie angeleitet, wie sie schauen sollen, wie ihre Haltung sein sollte?

Nein, nur die etwas eingedrehte Haltung auf dem Stuhl war durch das Setting vorgegeben. Ich war erstaunt, wie selbstverständlich und selbstbewusst diese Menschen sich fotografieren ließen. Ich habe das Gefühl, ihre Haltung ist ihre Botschaft an uns: Seht her, ich bin ein Mensch mit Stolz und Würde wie ihr. In der Regel habe ich nur zwei Fotos gemacht, das hat genügt.

Ihre Fotos haben mit dem schwarzen Hintergrund und dem speziellen Licht einen altmeisterlichen Charakter. War das beabsichtigt?

Ich beschäftige mich auch als Dozent mit der Geschichte der Porträtfotografie. Das hat sicher einen Einfluss. Tatsächlich aber haben die Fotos eher etwas Malerisches. Vielleicht kennen Sie das Bild vom „Mann mit rotem Turban“ von Jan van Eyck aus dem Jahr 1433. Es ist vermutlich das früheste autonome Selbstporträt der Neuzeit. Der Mann mit dem Turban wendet sich aus dem Bild heraus unmittelbar dem Betrachter zu. Das erste Mal in dieser Bildgattung versucht der Dargestellte, direkten Kontakt mit dem Betrachter aufzunehmen. Die Menschen auf meinen Fotos haben quasi die van Eycksche Haltung.

Gab es etwas, dass Sie besonders berührt hat?

Alle diese individuellen Geschichten sind berührend. Ich habe Menschen in jedem Alter vor der Kamera gehabt und aus allen sozialen Schichten. Eine 19-jährige Somalierin, die allein auf der Flucht ist, fällt mir gerade ein, und überhaupt all die alleinstehenden Frauen, die auch Verantwortung für ihre Kinder tragen, das sind besonders schwere Schicksale. Was mich verblüfft hat ist, dass ich Menschen getroffen habe, die aufgrund einer ethnischen Herkunft bedroht wurden, von der ich noch nie etwas gehört hatte. Die Ashkali etwa, die im Kosovo diskriminiert werden, ähnlich wie die Sinti und Roma.

Wie geht es mit Ihrem Projekt weiter?

In Köln gibt es gute Chancen, dass meine Fotos in diesem Jahr in der Stadt plakatiert werden. Vielleicht kann ich auch Ausstellungen zum Beispiel in Rathäusern machen und damit einen Beitrag dazu leisten, den sogenannten Flüchtlingen ein individuelles Gesicht zu geben. Es wird zu oft vergessen, dass Flüchtlinge Menschen sind. Flüchtende Menschen, die die Hilfe unserer Gesellschaft brauchen – und nicht die Bewertung ihres Daseins und Soseins. Wie wir sie bei uns aufnehmen, was wir ihnen anbieten, auch um sich zu kleiden, ist ein Ausdruck unseres Verhältnisses zu ihnen.

Ich fotografiere weiter und kann mir auch vorstellen, noch in andere Wohnheime, auch in anderen Städten, zu gehen. Warum nicht auch in Berlin?

Vielen Dank!

Ivet und Sohn Patrick „When we came to Germany I was happy.“

Jelena und Tochter Natascha, Serbien “ We could not afford the protective charge in serbia. In Germany we are save.“

Duschan, 59 „There are so many differences between people; we have to be open minded“

Teklezigi, 27, Eritrea „Society needs democracy“

Zaid, 28, Syrien „I’m a lawyer and worked for the human rights in Syria“